去年因为《黑悟空》游戏的大热,才开始对山西的古建筑好奇,七月休假顶着酷暑还是决定去一趟山西。从炎热湿润的广东降落到山西的那一刻,就能感受到习习凉风,难怪人们都喜欢来山西避暑。出发前对古建所知甚少,只剩下本科建筑史课模糊的印象,所以一路都在看纪录片补课——要特别推荐清华建筑教授王南讲的《千年一窟看云冈》和《千年一塔看应县》,讲得生动有趣,人也很可爱。

华严寺大雄宝殿(Photo credit to Bonnie Luo)

善化寺吉祥天女(Photo credit to Bonnie Luo)

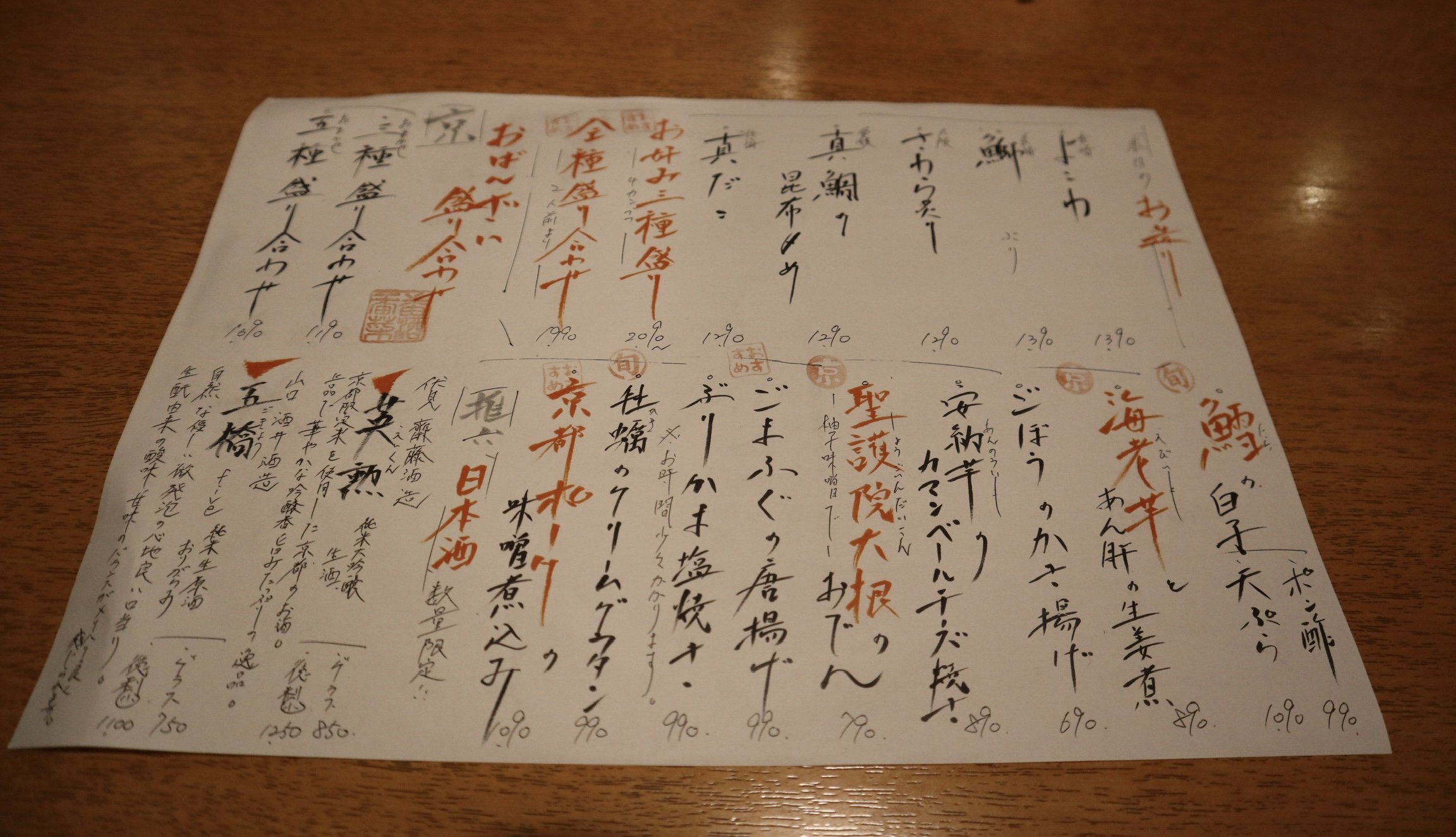

一路从太原到忻州,再到五台山、代县、大同,感觉只瞥见了山西几百座庙宇的一角。哪怕是不起眼的小镇里,也会不经意经过气势恢宏的木塔或楼阁,牌匾和屋顶都有讲究。山西古建筑以唐代木构为代表,其中五台山上的寺庙群就有三百多座,风格偏简约厚重,有别于明清时期的繁复华丽。带着现代设计的视角一路走访古寺庙和博物馆,一路做的笔记:

1、木结构的建筑理念:为什么中国偏好木质建筑,而希腊偏好石材?这是以前上建筑史课讲到的第一个理解中西建筑区别的关键问题。除了自然资源的差异,中国建筑哲学更注重与自然的和谐,追求“气韵生动”和空间布局的灵动。木材有生命感,能呼应四季和时间变化。中国建筑学派认为建筑是动态的,更重视通过更新和修缮去传承,而非永垂不朽。而希腊建筑哲学更崇尚完美比例和几何的永恒之美(比如雕塑的“黄金比例”),以石材为媒介表现理性秩序和不朽。由于木构建筑难以长久保存,另一个有意思的区别是中国现存的文物实际上集中在了地下,更注重留存宏大的陵墓体系和陪葬品(兵马俑,礼器,玉器),希望让死者延续生前的生活规格和享受,是家族权力和身份的象征。而希腊以地上文物为主,比如各类神庙,雕塑,剧场和公共建筑,以公共艺术表现人与神、英雄的关系,而非个人死后的生活。所以墓葬相对简朴,并不追求重建生前世界。

北齐壁画博物馆

山西省博物院舞乐俑

2、屋顶承载的心愿:佛寺在古代作为人们寄托对神明想象的载体,好玩的是其装饰也根据不同门派的修行方法而变化。应县的净土寺是按照净土宗(汉传佛教宗派之一)的修行方法建立的寺院,核心信仰是通过念佛和观想西方极乐世界修行。因此净土寺的设计师将自己对西方净土的想象呈现在大殿的藻井(即天花板顶部装饰)上,比其他寺院都更华丽,屋顶上也设计了层层叠叠的斗拱,象征”天宫楼阁“。而多数寺院的藻井更为简朴,根据教宗和修行方法的不同,可能更注重罗汉造型或菩萨比例等等。以前看寺庙觉得他们都长得很像,看得很茫然。寺庙的设计逻辑以现代视角看就像是以完成来访者的朝拜目标为主的设计,来访者和神明都是建筑的使用者。那么寺庙的装饰、动线和互动模式(烧香、布施、斋饭、晚课)都是帮助人们完成朝拜任务的载体。

应县净土寺藻井(Photo credit to Bonnie Luo)

3、以神为本:工作中总是追求“以人为本”的设计,但走进晋祠和古代佛寺,有点不适应许多设计都是“以神为本”。比如晋祠戏台的位置,一开始很疑惑为什么要这样安排,后来才知道原来戏台是给神明唱戏的,不是给人唱的。很多佛寺大殿的门框也被设计成神明观看来往人流和庭院山水的“画框”。当然对来访者而言,这也象征着俗世和佛国的界限,创造出层层递进、迈入圣境的宁静氛围。虽然是为神而建,但人毕竟无法和神明做访谈了解他们的需求,所以建筑还是更多体现了人对神的美好生活的想象,就像净土寺的“天宫楼阁”,可能神根本就不住宫殿,也不吃蟠桃(笑)。

善化寺大殿门框(Photo credit to Bonnie Luo)

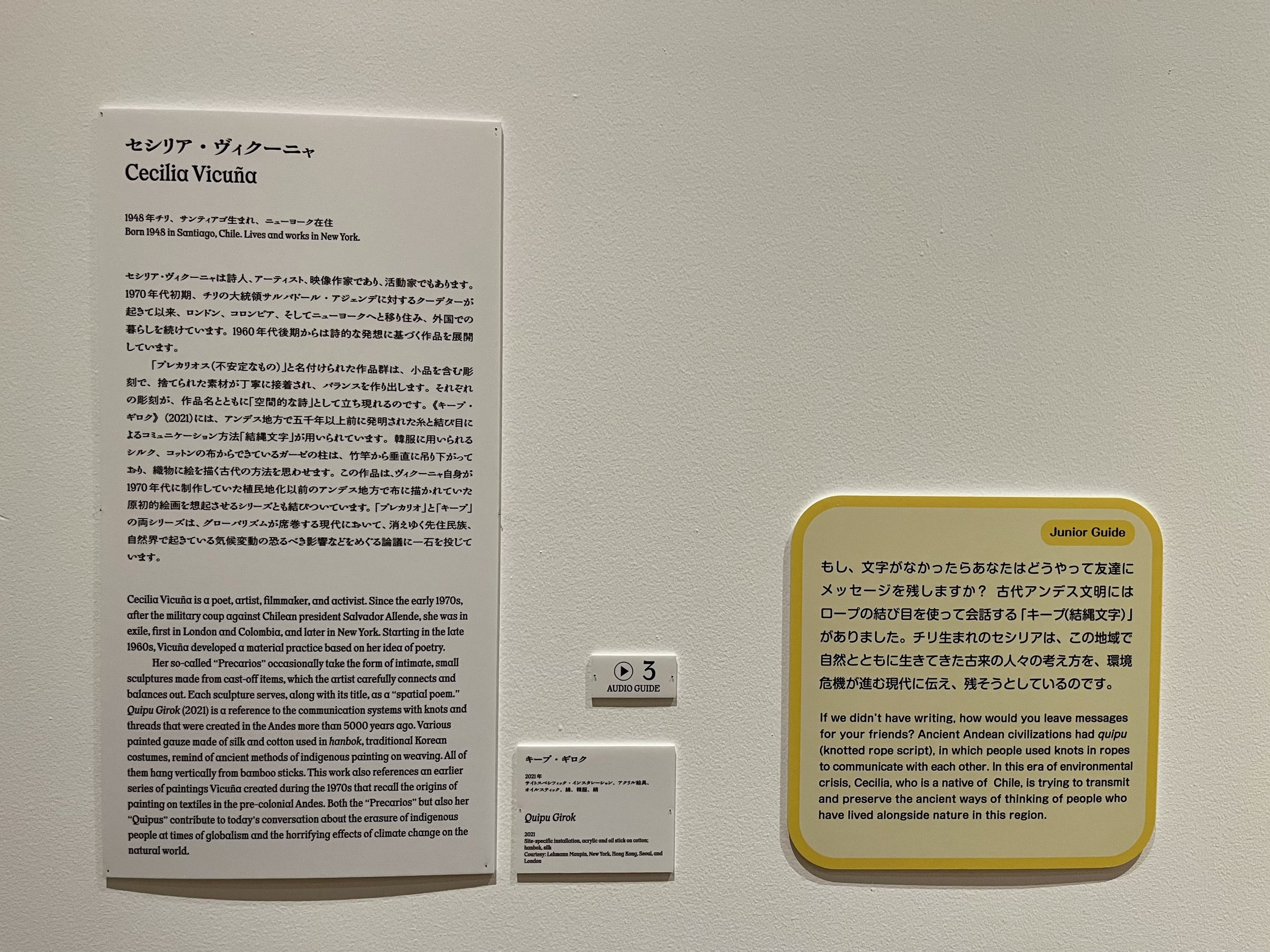

4、多元文化的时代:此行最出乎意料的是了解到从北魏时期开始,山西汉人文化就与印度(佛教传到中国)和波斯(丝绸之路)的西域文化相融合。石窟和寺庙里的壁画、纹饰和雕塑风格皆体现了当时宗教文化的多元。当时,中西亚和西域商人将玻璃、银器和艺术元素带入了平城(今大同)居民的日常生活,也影响了鲜卑与汉人的流行服饰和舞乐风格。这和20世纪初开始的全球化风潮相呼应:不同社区、国家间的人口、技术和文化的紧密流动。当时的平城作为西域与胡汉融合之地,确实称得上“美美与共,天下大同”。

北齐壁画博物馆

附录

5、佛教如何在中国本土化?这次参观山西博物馆才意识到,佛教最早传入中国是在魏晋南北朝,以山西大同为都(当时称平城)的时代。南北朝时期战乱纷起,人们愿意相信佛,因为其教义和修行方式鼓励忍受现世苦难,以换得来世进入极乐世界,所以战争年代的佛教反而兴盛。佛教的本土化也反映在雕塑和建筑上:比如在云冈石窟中的佛像开始穿汉族服饰,而非传统袈裟,让汉族信徒更能共鸣。无论古今,果然建立连接和信任的方式都如出一辙,即使是神明也要接地气。

忻州佛光寺东大殿内壁画—春日莫兰迪色的罗汉朋友们(Photo credit to Bonnie Luo)

6、莫兰迪色的罗汉:忻州佛光寺是此行最喜欢的寺院,在五台山脚下,建筑风格古朴,院子静谧舒服,满眼绿色。东大殿的罗汉生动有趣,神情衣着都洋溢着生命力,难以想象当时的匠人就懂得用春夏季的莫兰迪色了。

忻州佛光寺内院(Photo credit to Bonnie Luo)